텅 빈 집을 다시 찾았다.

나이 터울이 큰 동생은 자기만의 방이 없었다.

안방 문 안쪽 면엔 동생이 한동안 붙였던 스티커가 덕지덕지 붙어있었다.

빵 봉지 안에 들어있는 스티커를 모으려고 빵을 먹는 것 같다는 생각을 했던 기억이 났다.

동생의 취향에 따라 달라 붙는 스티커의 종류도 달라졌다.

내가 대학에 들어갈 때쯤 동생도 더이상 방문에 스티커를 붙이지 않는 나이가 되었다.

이사를 가려고 집을 알아보던 중 맘에 드는 집을 찾았는데

꽃무늬 벽지가 너무 거슬려 도배를 해야겠다는 친구의 말을 들었다.

도배를 하면 이전 벽지 위에 새 벽지를 덧대어 바르는 건지,

이전 것을 전부 떼어내고 바르는 건지 궁금해 하다,

도무지 참을 수 없다던 그 꽃무늬 벽지를 상상해보았다.

‘사는게 꽃 같네’라는 이름의 조그만 술집에 종종 갔었다.

‘꽃 같네’라는 말이, 좋다는 말인지 안좋다는 말인지,

좋지도 않고 안좋지도 않다는 말인지 잘 모르겠어서,

주인에게 몇 번인가 물어 보려다 말았다.

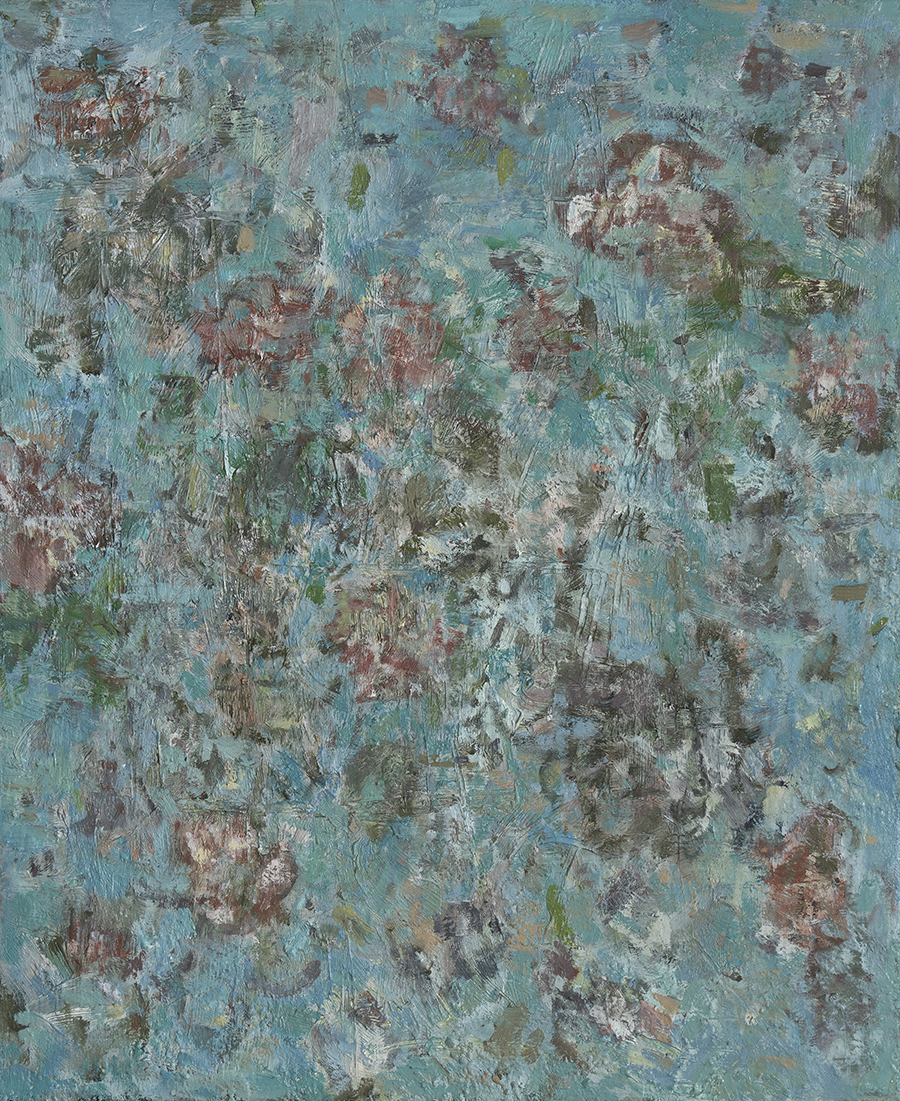

untitled_oil on canvas_72.7x60.6cm_2020

untitled_oil on canvas_65.1x53.0cm_2020

untitled_oil on canvas_72.7x60.6cm_2020

untitled_oil on canvas_110x110cm_2020

untitled_oil on canvas_72.7x60.6

untitled_oil on canvas_200x230cm_2020

untitled_oil on canvas_45x45cm_2020