김대용. 박청수

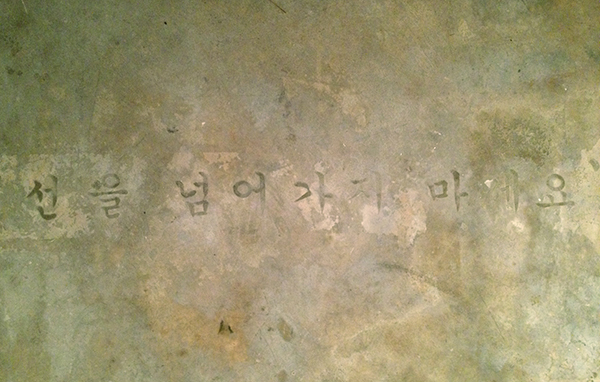

선을 넘어가지 마세요

Jul 13 - 26, 2012

박청수_선을 넘어가지 마세요_15×180cm_물_2012

1막.

A와 B는 어느 날 산을 함께 오르기로 결심했다. 안 그래도 까다로운 두 사람이 산을 함께 오르기로 약조하였으니 여기에 각자의 결심이란 반드시 필요한 것이었다. A와 B의 발목에는 보이지 않는 족쇄가 채워져 있었고 그리하여 그들은 각자의 박자를 서로에게 맞출 수밖에 없었다. A는 처음부터 천천히 걸었다. A에게 발 하나를 떼는 과정은 무척 고된 일이었으며 자신이 밟았던 땅을 달래지 않고서 다음 땅을 밟는 것은 A에게 곧 게으름이었다. B는 걷는 것 자체를 무지 힘들어했다. 걸으려면 정말 잘 걸어야 하는데 자신의 걸음걸음이 아무 의미 없을까봐 두려워했다. 하지만 그럼에도 불구하고 그들은 일단 걸었다. 애초에 정상까지 걷기로 C에게 약속했기 때문이다. C는 걷지 않고서 산 아래-중턱-정상을 넘나들 수 있는 발을 가졌고 그렇기에 그들을 올려다보기도 혹은 내려다보기도 하였다. 이런 위치상의 차이 때문에 A와 B의 노력과는 무관하게 C는 그들을 싸잡아 욕하기 시작했다. 사실을 안 A와 B는 C와 C의 관리인 총 4명이 만난 자리에서 C에게 자신들을 찌를 수 있는 칼을 건네주었다. 그 칼은 시각적으로 무척 예뻤으며 무엇보다 날카로웠다. C는 찌르는 행위에 무한한 매력을 느꼈지만 이제 A와 B를 찌를 수도 C 자신 스스로를 찌를 수도 없는 지경에 이르러있다.

박청수_손님_가변크기_꿀_2012

박청수_untitled_144×107.5cm_혼합재료_2012

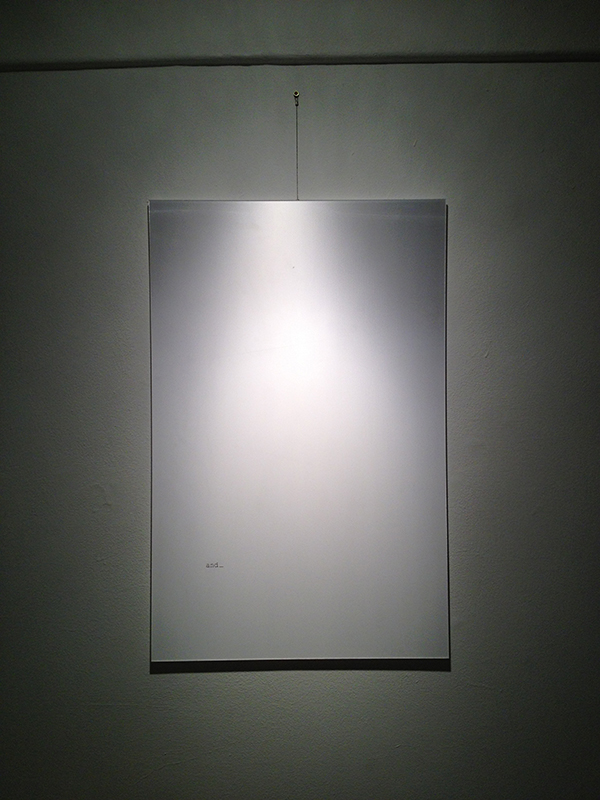

박청수_and_85×55cm_혼합재료_2012

2막.

“선을 넘어가지 마세요” 되도록 공손한 말투로 A가 말한다. A는 이 문장을 입 밖으로 내지 않았다. 하지만 소리 내어 말하는 C가 A의 입을 대신한다. 전시장 안 어디에도 사실 선은 존재하지 않는다. 다만 선을 넘어가지 말라는 문장이 하나의 정갈한 선처럼 희끗희끗하게 보일 뿐이다. 그래서 선을 넘지 않겠는가? C는 “선을 넘어가지 마세요” 주변부를 배회하기 시작한다. 그러다 문득 문장 안 공백으로 발을 들여놓는다. 문장은 “선” “을” “넘어가지” “마세요” 로 분리되고 한참 땅따먹기 하듯 뛰어다니던 C는 자기도 모르게 선을 밟고 만다. 밟기까지 걸린 놀이의 시간은 대략 3~5분, 그런데 이 선을 밟으면 안 되는 거였나? A는 분명 넘어가지 말라고 했는데.

김대용_흰색 진바지_가변크기_옷, 페인트_2012

김대용_TAXI_70×220cm_붓, 페인트_2012

3막.

“B는 찍는 것을 좋아한다더라.” C는 어디서 이런 소문을 들었다. B가 하는 행동에는 호기심이 있었지만 B의 생각에는 관심 없던 C는 B의 행동을 관찰하기로 마음먹었다. B는 쉽게 노출되어있는 단어, 이미지, 색을 선택했다. TAXI라던가 TV화면조정 이미지라던가 노랑-검정의 보색대비는 한국에서 사는 사람이라면 싫어도 매일 한차례 마주치는 기호들이다. C에게 이 기호들은 생활의 냄새를 짐작하게 했고 이동하다 보는 안전표지판과 밥 먹다 보는 TV가 너무 강렬한 나머지 이외의 의미가 자극으로 다가오지 않았다. C가 감상에 빠져있을 즈음 B는 전시장 한가운데서 힘을 주어 말했다. “지금 당신이 느끼는 그것이 작품입니다. 그것을 가지고 나가면 그만입니다.” C는 B의 말을 듣고 기분이 상했다. 그깟 생활의 냄새를 작품으로 안고 전시장을 떠나는 것이 못내 찝찝했기 때문이다. 하지만 무기력하게도 어쩔 수 없는 것은 C는 이미 생활의 색에 길들여졌고 그렇기 때문에 그 색을 봤을 때 다른 상상을 하기 힘들다는 사실이었다.

김대용_화면조정_56×86×28cm_붓, 페인트_2012

4막.

전시장 안이 전시장이 아니라 전시장 밖이 전시장일 수 있다. 그래서 이번 전시는 전시장에 들어와야만 작품을 볼 수 있다고 힘주어 말하기 껄끄럽다. 두 명의 작가들은 익숙한 것을 왜 익숙하게 여기냐 나에게 늘 물었다. 그럴 때마다 나는 그것이 내 눈에 보이기 때문이라 답해왔다. 나의 답변은 그들이 공통적으로 문제시하는 시각적 믿음에 대한 오류에 힘을 실어 주었다. 나의 눈에 그렇게 보이고 나와 친한 사람 눈에도 그렇게 보인다면 그것은 그런 것이라고 우리의 인식에서 확실해진다. 하지만 같은 대상을 두고 나와 전혀 다르게 보는 두 사람이 내 앞에 앉아있을 때 느끼는 고통이란 실로 좀 크다. 그래서 나와 그들은 전시를 준비하는 동안 서로에게 이렇게 외쳐댔다. “어째서 나에게 중요한 것이 당신에게는 중요하지 않나요.” ■박세희