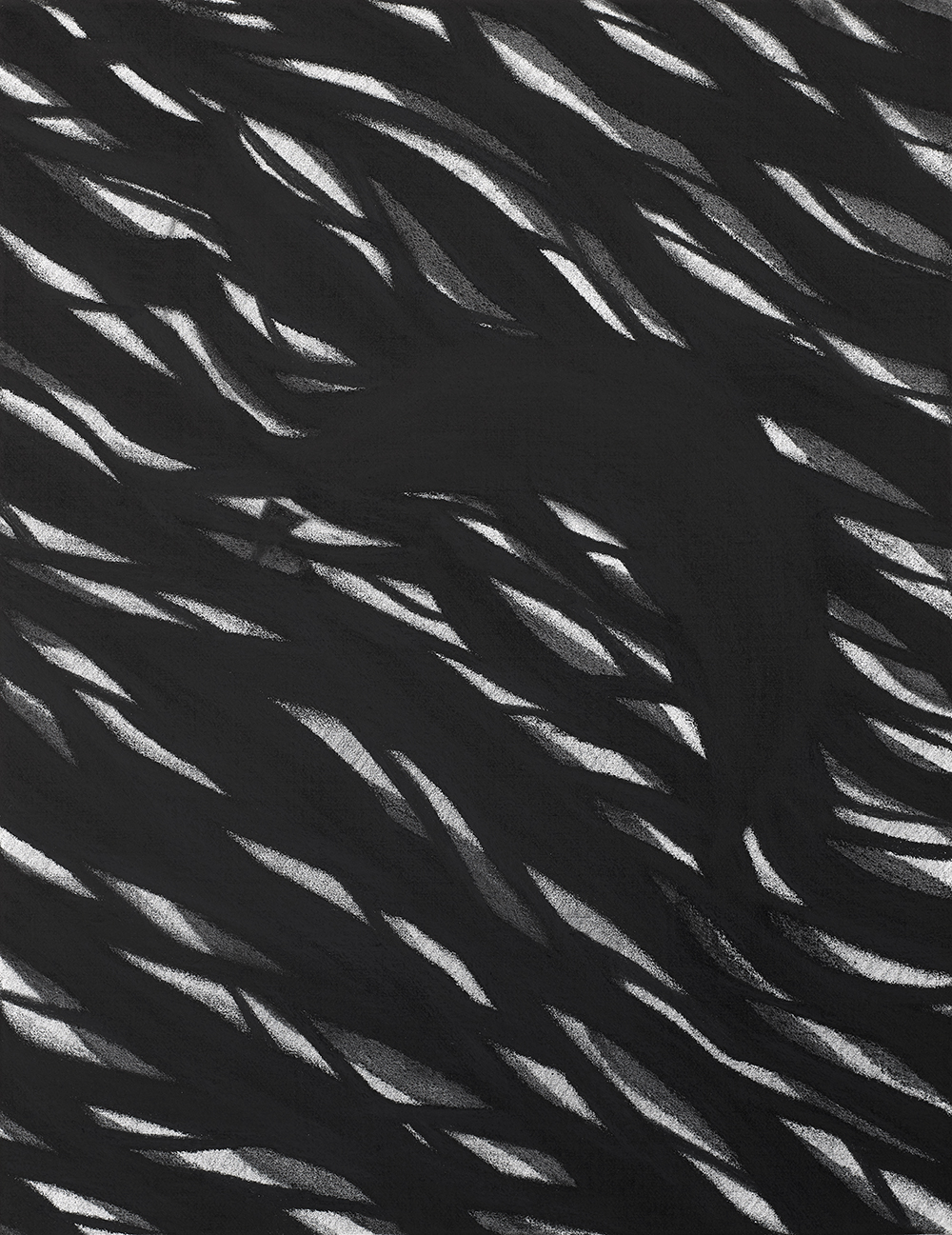

Untitled Shift_ 182.0×132.0cm_ gouache, conte, charcoal on canvas_ 2019

양정화의 근작들에는 '짙은 어둠'이 존재한다. 목탄과 콩테로 쌓아올린 저 칠흑 같은 어둠 말이다. 하지만 이 작품들에는 짙은 어둠만이 존재하는 것은 아니다. 짙은 어둠 곁에 ‘독특한 어둠’, 또는 ‘독특한 밝음’이 존재한다. 이를테면 <Untitled Shift>(2019)의 여기와 저기, 그리고 <Untitled Pure>(2019)의 한복판에 보이는 “밝다”고도 “어둡다”고도 말할 수 없는 공간들 말이다. 처음에 짙은 어둠을 향했던 나의 시선은 어느 순간 그 어스름한 공간에 붙들려 거기서 벗어날 줄을 모른다. 여기에는 어떤 미세한 숨결, 미묘한 계조, 순간적인 섬광이 깃들어 있다. 그 앞에서 나는 뭐라 말할 수 없는 감정에 사로잡힌다. 모호하기 이를 데 없는 어스름은 이쪽과 저쪽을 가득 채우며 밀려와 내 가슴을 먹먹하게, 안타깝게 채운다.

Untitled Figure_ 60.6×72.7cm_ gouache, conte, charcoal on canvas_ 2019

자신의 근작들을 선보이는 전시에 양정화는 ‘개와 늑대의 시간’이라는 제목을 붙였다. 그것은 해가 저물고 어둠이 깃드는 시간을 의미한다. 그 시간에는 저기 보이는 짐승이 개인지 늑대인지 분간하기가 어렵다. 이렇게 낮과 밤이 교차하며 사물들의 존재가 어렴풋해지는 ‘개와 늑대의 시간’을 일찍이 김화영은 “존재가 비존재로 이동하는” 시간이라고 설명한 적이 있다. “서서히 다가오는 어둠은 모든 사물과 존재를 사라지게 한다”는 것이다. 짙은 어둠과 모호한 어스름이 교차하는 양정화의 근작들은 ‘개와 늑대의 시간’을 꽤 닮았다. 이 작품들에는 확실히 어떤 형상들, 이미지들이 존재하지만 그 형상과 이미지들을 나는 좀처럼 알아볼 수 없다. 그것은 이름을 상실한 형상들, 이미지들이다. 그것에 굳이 이름을 붙여야 한다면 <Untitled Figure>(2019)가 적당할 것이다.

Time Between_ 72.7×60.6cm_ gouache, conte, charcoal on canvas_ 2019

그런데 왜 양정화는 왜 ‘개와 늑대의 시간’을 말해야 했던 것일까? 글을 시작하면서 언급했던 ‘짙은 어둠’이 물음에 답하기 위한 하나의 단서가 될 수 있을 것이다. 양정화는 근작들에서 목탄과 콩테로 ‘짙은 어둠’을 얻는 과정을 '검은 이불'-<Black Blanket>(2019), <Black Duvet>(2019)-로 “덮는” 행위에 비유한다. 이렇게 덮는 행위는 이 작가에 따르면 “고통을 촉발하는 삶의 이미지들을 덮어나가는” 인간적 의의를 갖는다. 이렇게 “덮는” 일은 확실히 우리가 견디기 힘든 마음의 고통, 아픈 상처들을 견디는 하나의 방법이 될 수 있다. 그렇게라도 덮어두지 않으면 아마 우리는 하루도 살 수가 없을 것이다. 하지만 우리가 이미 너무나 잘 알고 있는 대로 덮는 일, 덮어두고 사는 일은 결코 쉽지 않다. 검은 이불 밑에서 지금 일렁이고 꿈틀대는 것들, 덮어둔 억압된 것들은 언제든 작은 구멍-<Aperture>(2019)이라도 찾아내 돌아오기 마련이다. 따라서 검은 이불로 덮는 일은 언제나 미완의 상태이다. 결국 다만 덮어두기 위해 노력하는 일만이 가능할 것이다.

Aperture_ 40.9×31.8cm_ gouache, conte, charcoal, pencil on canvas_ 2019

그러나 여전히 이렇게 물을 수 있다. 왜 이 작가는 그 검은 이불 밑에서 일렁이는 것들을 완력을 통해 제압하거나 제거하지 않는 것일까? 더 세게 꼭꼭 눌러 선을 그어 채워나가는 식으로 그 밑에 있는 것들을 모조리 지워버릴 수 있지 않을까? 하지만 그러기는커녕 이 작가가 그은 선(들)은 언제나 다소간 부드럽다. 그것은 질료의 살갗을 파고드는 공격적인 선들이 아니라 차라리 그 살갗을 어루만지는 부드러운 손길처럼 느껴진다. 그래서 양정화가 목탄과 콩테로 쌓아올린 칠흑 같은 어둠은 딱딱한 물질 면처럼 보이지 않고 언제나 묘한 생기를 지닌 유기적인 형상으로 보인다. 그 면을 빼곡히 채운 선들은 무의미한 선들, 자기-지시적인 선들이 아니라 유의미한 선들, 불분명하게나마 존재하는 어떤 형상을 함축하는 선들이다.

Black Blanket_ 60.6×72.7cm_ gouache, conte, pencil on canvas_ 2019

양정화의 근작들 앞에서 ‘어둠’에 대해 생각해본다. 옛 시인들은 ‘어둠’이 두려움의 가장 기초적인 형태라고 말했다. 그런데 우리가 어둠을 두려워하는 이유는 무엇인가? 어둠 속에 숨어있을지 모를 괴물 때문인가? 아니 그보다는 어둠이 ‘완전한 부재(不在)’와 통하기 때문에 우리는 그것을 두려워하는 것이 아닐까? 미셸 투르니에의 말대로 “두려움을 주는 것은 존재가 아니라 부재”일지 모른다. 그리고 여기 과거와 현재의 어두운 심연에서 문득 부상한 존재-<Time Between>(2018~2019)-가 있다. 그 이빨을 지닌 존재는 내 앞에 나타난 것일까? 아니면 지금 내 앞에서 사라지고 있는가? 다시 김화영을 인용하면 ‘개와 늑대의 시간’은 “존재와 부재 사이에 걸려있는 진행성 소멸의 시간”에 해당한다. 그 소멸의 시간에 존재의 심연이 입을 벌린다.

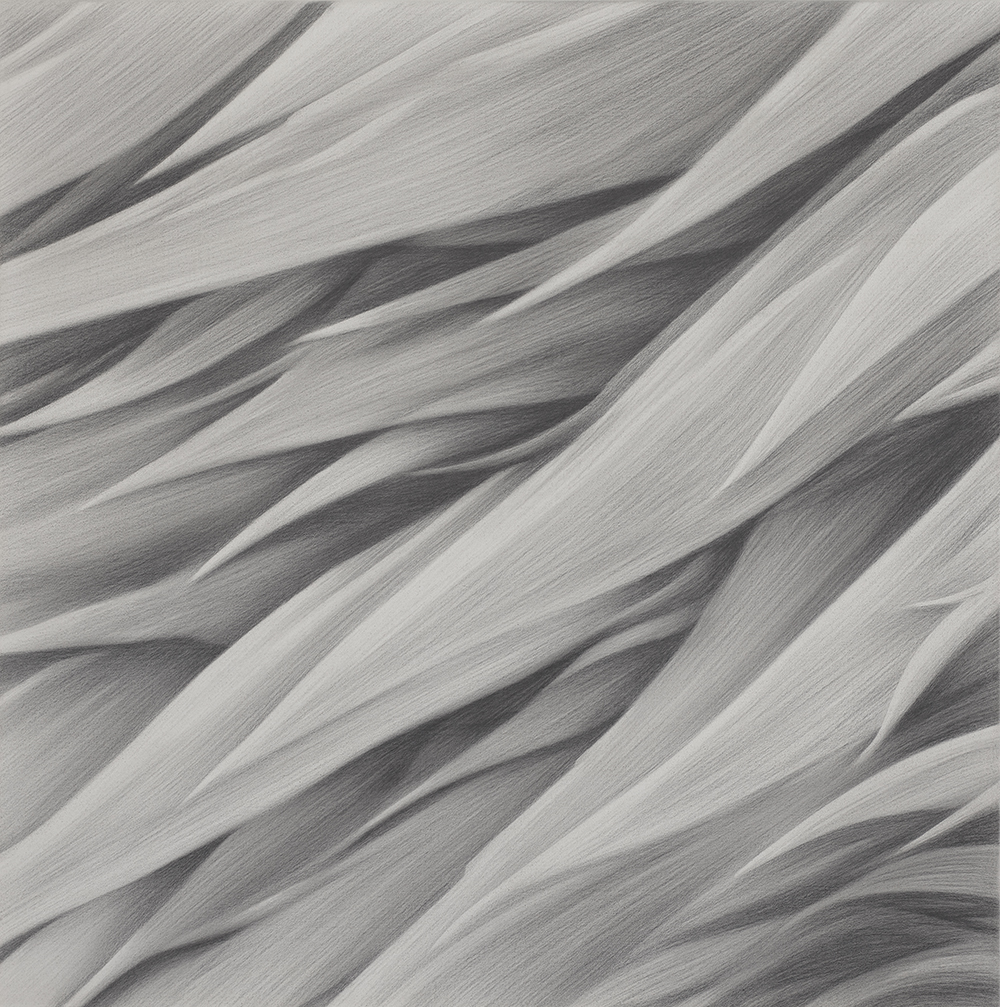

Untitled Wave_ 60.0×60.0cm_ gouache, pencil on canvas_ 2018

그 입을 벌린 (정체를 알 수 없는)형상을 앞에 두고 나는 양정화의 근작들이 ‘존재’와 ‘부재’에 관한 회화일지 모른다고 제멋대로 추측해본다. 어쩌면 그것은 부재와 소멸에 저항하는 회화가 아닐까? 아무리 고통스럽다고 해도 인간은 과거의 기억들을 지우고 버릴 수 없다. 고통을 촉발하는 모든 것들을 지우면 결국 남는 것은 무(無), 아무 것도 없는 상태뿐이다. 그러니 우리는 그것들과 더불어 살아야 한다. 물론 그 일은 여간 힘든 일이 아니다. 따라서 우리는 그것들을 애써 무시하거나 덮고 살 필요가 있다. 그것은 있지만 없는 것이어야 하고 없지만 또한 있는 것이어야 한다. 양정화의 근작들은 묘하게 그로테스크한데 그것은 아마도 덮는 행위와 드러내는 행위, 개와 늑대, 존재와 부재의 모호한 뒤얽힘이 창출하는 효과일 것이다.

●홍지석 / 미술비평, 단국대 초빙교수

The End on Wall_ life size_ acrylic on casting plaster_ 2019