풍경과 그림, 둘 중 어느 것이 우선하는가에 답하기는 쉽지 않다. 풍경은 개인이 자연과 맺는 특수하고 개별적인 관계를 전제로 하기에, 풍경화 속 풍경은 있는 그대로의 풍경이 아닌 작가가 창조해낸 풍경이다. 그런데도 박미경의 회화를 서술함에 있어 가급적 ‘풍경화’라는 장르적 표현을 자제하고 싶은 까닭은 아마도 해당 단어가 주는 ‘박제된’ 느낌 때문일 것이다. 재현과 관찰에 입각해 단절된 순간만을 포착해내려는 고전적 풍경화와 달리 작가의 작업 속 풍경은 시간을 함유하며, 이 시간성은 이미지를 흐르게 한다.

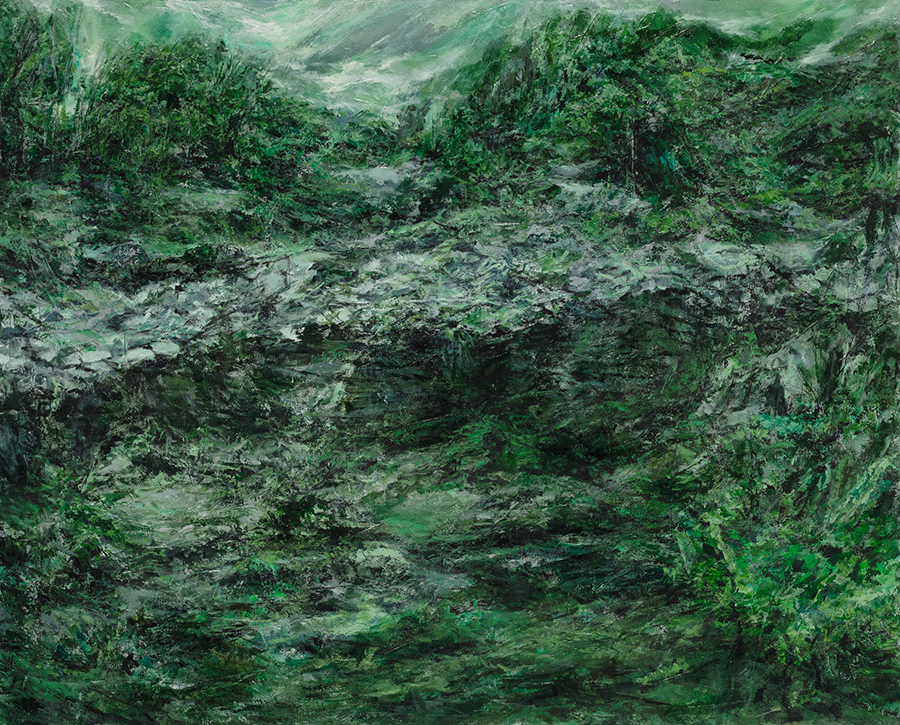

기다림 숲_Acrylic on canvas_130x162cm_2022

한편, 이러한 시간의 지속은 시각적 전유가 지배하는 물질세계가 아닌 정신세계에서 파악할 수 있다. 박미경의 회화를 본질적으로 지탱하고 있는 것은 기억과 무의식으로, 무의식은 기억에 영향을 미치고 기억은 현재의 재구성을 통해 새롭게 창조된다. 자아를 초월해 사유를 전개하고자 하는 욕구는 신비하고도 비현실적인 세계의 모습으로 표현된다.

그림자 숲_Acrylic on canvas_73x60.5cm_2022

미술사의 상당 부분이 회화에 빚을 지고 있는 것과 같은 맥락으로 오늘날 회화는 그 개념이나 범주를 새롭게 정의하는 것으로 그 역사가 다시 쓰여지고 있다. 회화의 가장 큰 갈래 중 하나인 풍경화 역시 그러하다. 박미경의 풍경화는 그 탈재현적인 속성, 다시 말해 도달할 수도, 존재하지도 않는 불가능의 영역을 그려낸다는 점에서 높은 변용과 확장의 가능성을 가진다. 가공되지 않은 내면을 묵직한 어둠으로 그린 <동굴 시리즈>와 태곳적 자연의 모습을 웅장하게 담아낸 <산 시리즈>를 거쳐 최근작 <숲 시리즈>로 이어지는 흐름은 박미경의 회화가 어디로 ‘수렴’하는지/할 것인지를 생각해 보게 한다.

기다림 숲_Acrylic on canvas_130x162cm_2022

<숲 시리즈>에는 두꺼운 마티에르와 중층의 색면을 동시에 보여주는 표현 기법과 더불어, 화면 전체를 감도는 녹색의 효과가 나타난다. 이러한 효과를 창출하는 것은 간결하면서도 다듬어지지 않은 무수한 붓질이며, 이들의 집합은 물질적 요소들을 차원의 측면으로 치환하여 깊이감 있는 시각적 지층을 형성한다. 사람의 손길이 닿은 지 너무 오래되어 제 기능을 잃어버리고 만 우물과 그 위로 자라난 식물들, 입구를 찾을 수 없을 정도로 이미 자연의 일부가 되어버린 터널, 굳게 닫힌 빛바랜 대문과 그 뒤의 낡은 집. 기억과 무의식의 덩어리가 소환한 풍경들은 낯설고 비어있다. 그 자체로 어떠한 의미도 시사하지 않기 때문이다.

꿈꾸는 숲속의 여인_Acrylic on canvas_53x45cm_2022

이처럼 박미경의 회화는 현실을 객관적으로 기록하기보다 무의식과 상상력을 경유하여 은유에 다다른다. 기존의 작업들이 거대한 스케일과 숭고미로 보는 이를 압도했다면 <숲 시리즈>의 화면은 보다 시적이고 유연하다. 후자는 눈앞에 보이는 것을 보면서, 보고 있지 않은 것을 느끼게 하는 힘을 지녔다. 중심-배경의 이완과 수축, 대상-공간의 흐릿한 경계는 시선이 투과될 수 있는 틈을 마련하고 관객의 위치에 선 우리는 이 틈을 통해 유크로니아(Uchronia)를 마주한다. 그로부터 불어오는 ‘바람’은 실체가 없으나, 스스로 연결될 바깥을 찾아 계속해서 불어 올 것이다. 초록의 향기를 담고서.

+임현영

숲속 우물_Acrylic on canvas_130x 162cm_2022