서슬이 탯줄을 자름과 동시에 울음이 터져 나온다. 눈도 채 뜨지 못한 생명은 무엇이 그리도 서러운지 목 놓아 부르짖는다. 이것은 죽음으로 향하는 첫 신호탄, 존재의 최종 목적지는 무(無)이다. 그 어떤 것도 소멸이란 결말을 피해 갈 수 없다. 그리하여 생명은, 발걸음 마다 빼곡히 박힌 일상의 타일을 밟고 죽음의 결말을 향해 쉴 새 없이 걸어 나간다. 이 고루하고 지겨운 반복 속에서 사람들은 환멸을 느끼지만 그 길목을 떠나고 싶어 하지 않는다.

의무적으로 받아들이는 일상은 이미 목적을 잃은 지 오래다. 더 이상 인류는 스스로 가치의 의미를 부여하며 자신들을 정점으로 올려놓았던 고착적 숭고와 존엄에 집중하지 않는다. 인류에 대한 칭송은 오래전 이미 추락했다. 개인은 존재의 가치를 잃은 채 필요에 의해 사용되고 필요에 의해 처분되는 소모품적인 삶을 살아간다. 세상의 부품이 된 이들은 자신들의 삶에서도 배제 된 채 상실의 연속만 경험할 뿐이다.

결국, 오랜 일정에 병든 생명은 생(生)의 목적을 잃고 명(命)만 남긴 채, ‘보다 더 오래 살기 위해 보다 더 오래 살길’ 원한다. 완치는 없다. 그저 지연시킬 뿐.

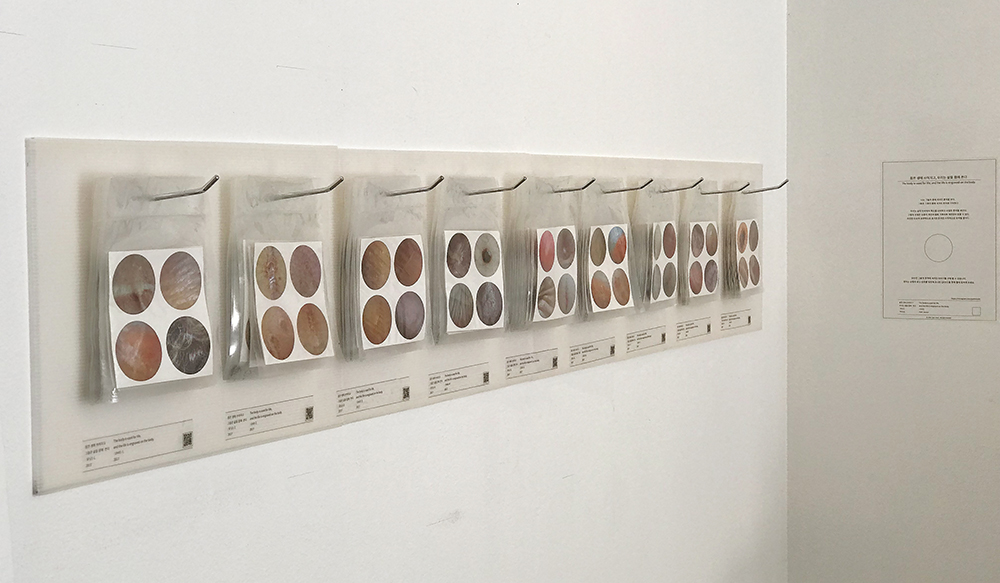

나는 작업을 통해 기록되지 못한 개인의 삶을 서술하고자 한다. 이는 숭고함에서 벗어나 처절한 순기능, 즉 도구성에 놓인 소모품적인 개인을 채집하고자 함이고 어느 누구도 주목하지 않는 그들의 흔적을 재조명하기 위함이다.

작품에서 개인의 삶은 다양한 매체를 통해 기록되며 그 기록의 과정에는 개인의 삶과는 전혀 관계가 없는 타인인 ‘나’의 사유가 개입된다. 현 시대에 존재하고 있음을 증명하는 1차적 시각 이미지인 육신(肉身)에서 비롯된 사유는 물성에서 멀어져 이야기에 가까워질수록 육(肉)과는 상관없는 물건(物件)으로 변형된다. 이렇게 작업으로 재구성된 그들의 개인적 삶은 ‘작품’으로 사람들에게 보여지고 상기된다. 내 작품 속에서 이들은 더욱더 도구화되고 과장된 채 타인에게 보여 지고 스스로를 판매하며 누군가의 소유가 되는 아이러니를 반복하는 것이다.

분명히 개별적으로 보이나 결국엔 고통과 삶, 그리고 소멸이란 순차적이란 이미지로 묶여 결국에는 이야기로 분류되는 작품들은 비어버린 삶의 의미를 비판하며 역설적이게도 삶(개인)을 예찬한다. 이는 현 시대에 존재하는 개인의 자화상이자 가장 숭고하길 원했던 폐기물이며 그 목적을 다 한 지속적 허망이다.

●공지선