2019. 9. 08.

전북 변산반도 부안에 있는 그를 보러 왔다. 몇 달 전 늘 갖는 단둘이 가진 술자리에서 갑자기 나에게 전시서문을 부탁한 이유 때문이다. 전시글은 커녕 내 작가노트도 잘 안써서 글솜씨가 없는 나인지라 한사코 거절했지만 가장 오랫동안 가까이 있는 내가 자신의 그림을 가장 잘 볼 수 있다나. 여간 큰 부담이 아니었다. 하여튼 계속 미뤄오다 나름의 부담감을 안고 기차를 타고 내려온 전북 김제역. 몇 달 만에 본 그는 어느 때처럼 반바지와 모자를 쓰고 있는 모습이다. 김제역에서 차로 작업실까지 20분 이동하는 동안 시시껄렁한 안부를 나눴다. 그는 몇 달 전 경기도 부천에서 고향인 전북 부안으로 내려왔다. 그는 최근 5년간 여러 가지 가정사 및 경제적 문제로 많이 힘들었다고 한다. 그는 대학 때부터 고향인 부안에 내려가고 싶어 했지만 막상 모든 게 힘들어질 때 모든 걸 정리하고 내려가려니 더 힘들었을 것이다.

섬_캔버스에 유채_91x116cm_2018

그의 작업실은 두 군데였다. 가족들과 사는 자신의 집과 전북 부안의 미술관 레지던시 작업실. 전시와 그림을 오랫동안 보아왔지만, 그의 그림은 항상 어눌했다. 다만 진정성이 있었다. 사실적 그림을 바탕으로 그렸지만 어눌한 형태표현이 오히려 더 인간적인 매력이 있었다. 오랜만에 본 그의 그림은 이전보다 더 진일보한 느낌이 있었다. 얇은 물감층이지만 깊이있는 색조에서 오는 회화적 울림이 있었다. 그는 의도적으로 되도록 덧칠하지 않고 한 번의 붓질로 그림을 그려나가려고 한다고 했다. 그 얘기인즉슨 붓질의 제스쳐가 손의 감각적 움직임을 그대로 보여주기 위해서라고 받아들여졌다. 화가에게 있어 붓질의 감각이란 오랫동안 축적되어온 삶의 과정과 결과나 마찬가지이다. 오랜만에 본 그의 붓질은 거칠지만 섬세했다. 붓질의 결 하나하나에 자신의 호흡을 담아 그려나가는 것 같았다. 회색조와 저채도의 탁하고 검푸른 색조가 전반적으로 차가운 느낌을 주었다. 이러한 색조는 그의 삶의 모습을 정서적으로 그대로 반영한 것 같았다. 저채도의 탁한 색조로 이루어진 반복된 붓질이 이부안 형의 삶의 무언가를 힘겹게 긁어내려는 것 같았다.

거인_캔버스에 유채_192x130cm_2018

이곳 부안에 와서 보니 그가 지내고 있는 부안의 풍경은 그의 그림과 닮았다. 도시로 떠나고 남은 풍경에는 사람이 잘 보이지 않는다. 부재(不在)한 풍경에서는 그곳 사람들의 지나간 삶의 자취가 탁하게 남아있다. 그의 풍경 그림에도 마찬가지로 인물이 종종 등장하거나 인물이 보이지 않는다. 인물이 있더라도 거대 캔버스의 화면에 비해 극히 작은 크기로 보여지곤 한다. 그 인물들은 어딘가 외로워 보이고 고독해 보인다. 작은 인물이지만 풍경의 삶의 무게를 힘겹게 짊어진 채 버티고 서 있는 모습이다.

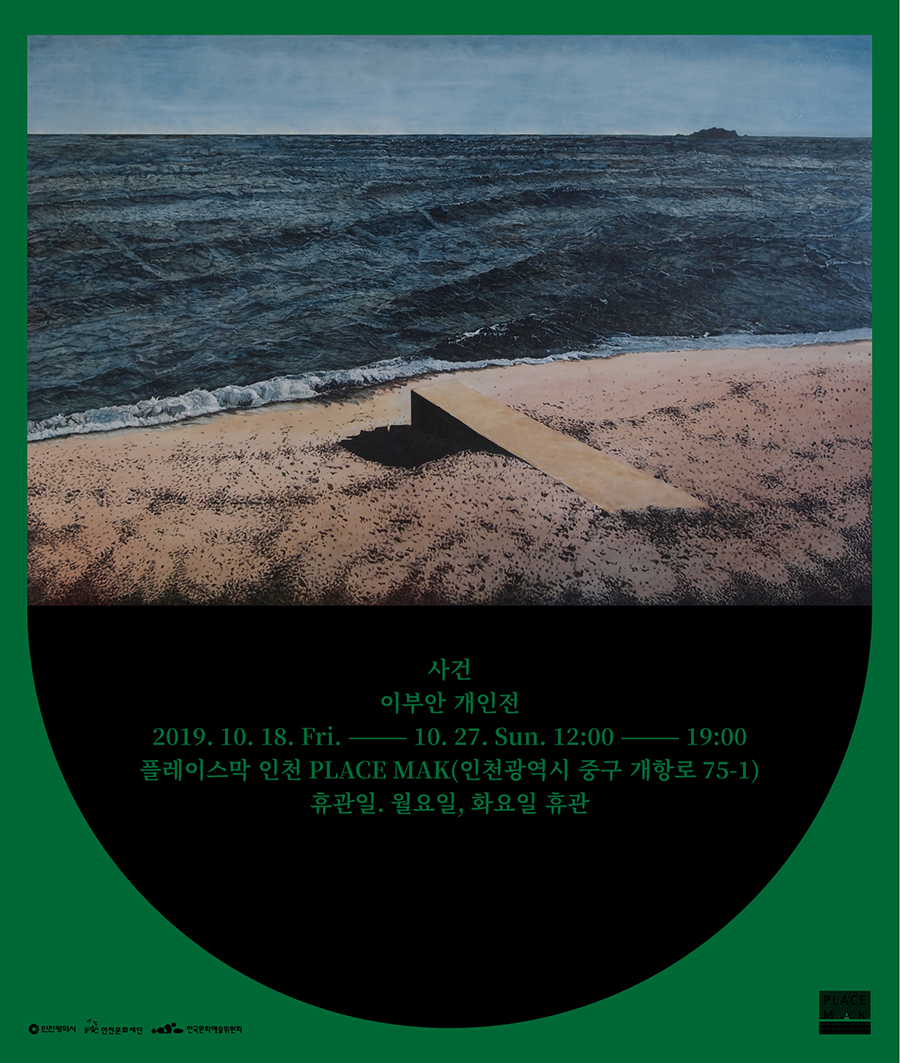

사건_캔버스에 유채_130x162cm_2018

사건2_캔버스에 유채_100x73cm_2018

그는 최근 바다 연작을 주로 그리고 있다. 연작의 제목은 `해묘(海墓)`라고 한다. 이번 전시의 연작이라고 했다. 직역해보면 `바다의 묘지`라는 뜻으로 풀이된다. 예전에 가족들과 같이 갔던 제주도나 강원도의 바다의 풍경을 소재로 그렸다고 했다. 작품 설명을 할 때 세월호 사건을 비유해서 얘기하곤 했지만, 그동안 그의 작업은 큰 사회, 정치적 이념이나 사건을 주제로 해서 작업하는 작가는 아니었다. 지극히 개인적 삶과 주변의 풍경을 소재로 하여 그려내었던 식으로 볼 때 이번 작품연작도 아마 자신의 개인적 삶의 사건과 풍경을 토대로 그려내었을 것이라 본다. 그러나 차마 입 밖으로 꺼내기 힘들 정도의 사건이었을 것이다. 그의 바다 그림은 지극히 개인적 풍경이지만 뭔가 모른 슬픔과 우울. 고독과 고된 삶의 감정이 전달되어 온다. 그의 바다 그림은 거대하고 슬픈 무게가 느껴진다. 파도와 물결의 표현은 마치 삶의 고된 주름과 거친 피부 껍질 같아 보이기도 한다.

해묘(海墓)3_캔버스에 유채_130x193cm_2019

하지만 그의 그림은 슬픔과 우울에서만 갇혀있지 않다. 힘들고 고된 삶. 극한의 절망 속에서도 그는 붓질을 해왔다. 내가 본 십수년간 그는 계속 그랬다. 힘든 삶과 역경의 시기일수록 더욱 강하게 붓질의 결과 자국을 화폭에 깊게 낙인처럼 새기는 그림을 그려왔다. 어눌하지만 아직은 완성되지 않았지만, 삶의 진정성이 담긴 그림. 그것이 그가 그리는 그림의 매력이다.

해묘(海墓)4_캔버스에 유채_130x193cm_2019

그는 이름을 작년에 ‘이부안’이라는 이름으로 작가명을 바꿨다. 일전에 나와 나눈 술자리 대화에서 부안에 내려가니 부안이란 이름으로 바꾸면 어떨까 하는 시시껄렁한 농담에서 나온 얘기인데 그는 지금 실제로 이 작가명으로 활동을 하고 있다. 이전의 삶을 뒤로하고 이름을 바꾸고 새출발하고 싶어 했던 그의 바램은 딱 맞아떨어졌나 보다. 그는 요즘 부안에 온 뒤에 너무 행복하다고 했다. 자신의 작품을 조금씩 알아주는 것 같다고 한다. 최근엔 그림도 하나 팔렸다고 했다. 그는 삶이 가장 힘들 때도 언제나 항상 붓질하는 것이 가장 즐겁고 행복하다고 입버릇처럼 말해오곤 했다. 그의 그림은 슬프고 고독해 보이지만 자신의 삶의 무언가와 싸워서 이겨나가려는 그림이다.

그의 작품과 삶을 항상 응원하며 올라오는 기차 안에서

-15년지기 나문순-

L의 초상_종이위에 먹지 대고 긋기_20x29cm_2010