지금 여기, 중심에 서서

그녀는 삶의 무게를 체크하면서 살았다. 무게를 감당하기 위해 그녀는 나름대로 방법을 찾았다. 무게의 중심으로 흐르는 속도를 빠르게 유지하면 견딜 수 있었다. 빠르게 흐르는 속도는 순간마다 무게를 짊어지고 버틸 수 있게 해주었다. 무게를 감당하고 있다고 생각하는 동안 그녀는 부서지고 흩어졌다. 그녀는 그렇게 한참을 살다 우연히 거울을 보았다. ‘어, 누구지?’ 분명 내가 거울 앞에 서 있는데 거울에 비친 낯선 이는 누굴까? 작업에 대해서 이야기를 나누는 내내 작가는 ‘어색함’에 대해 이야기 했다. 스스로가 너무 어색하다며 자신을 마주했던 순간들에 대해 이야기해 주었다. 변해 버린 나를 마주해야 하거나, 새로운 상황에서 발견하게 되는 나의 낯선 모습을 감당하는 일은 결코 익숙해지지 않는다. ‘넌 대체 누구니?’

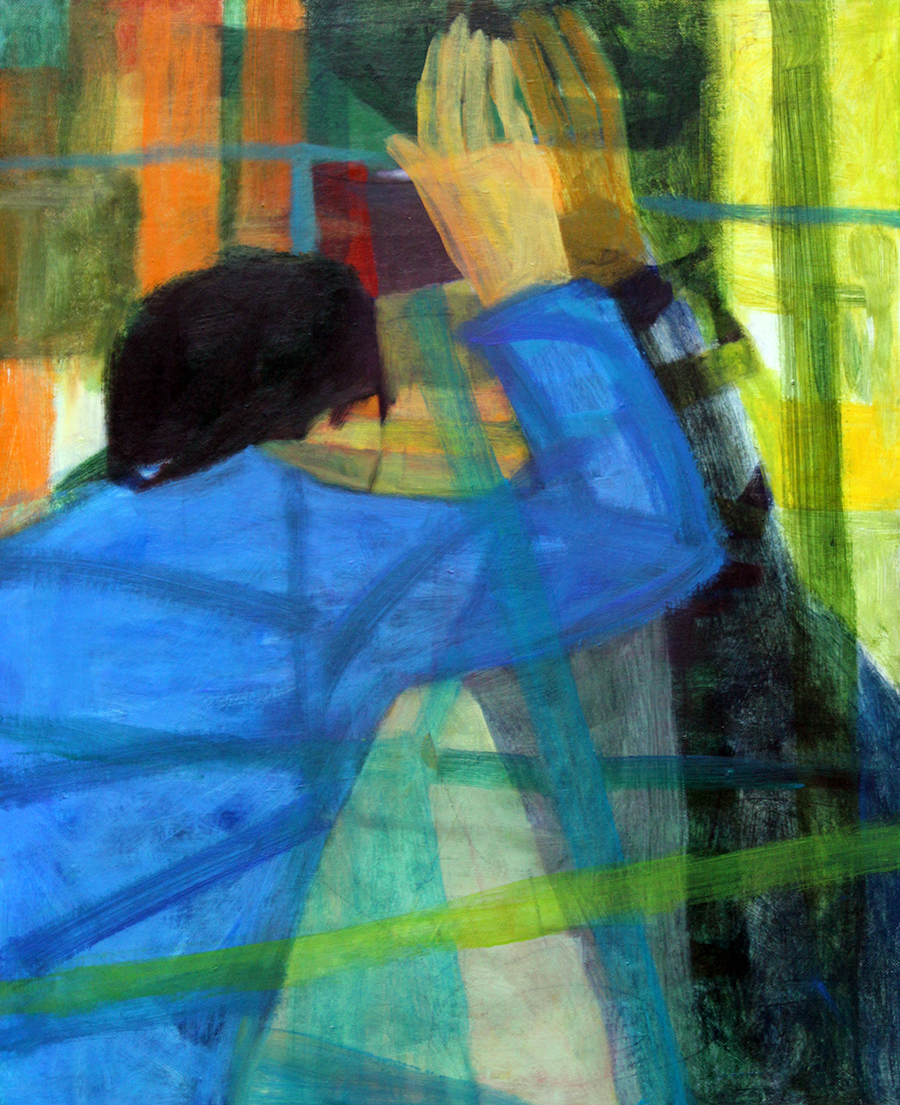

중심은 없다 X_65.1x53.0cm_acrylic colors on canvas_2021

작가는 벗어날 수 없는 어색함으로부터 도망치려고 했다. 반복되는 자기착취에서 그녀를 살릴 수 있는 건 그녀뿐이었다. ‘왜 이 어색함을 극복해야 하는 거지?’, ‘뭘 극복하려고 그렇게 치열하게 참았지?’ 그녀는 거울 앞에 서서 그녀 스스로를 구했다. ‘나는 참으로 자연스럽지 않았지.’, ‘그때도 그랬지만, 지금도 역시나.’, ‘이것이 결국은 나답지 않은 거구나.’ 작가가 말했다. “저는요, 등이 예쁜 아이였어요.” 작가의 삶은 중심을 찾기 위해 아니 중심을 지키기 위해 자신을 지우는 방식으로 작동했다. 그녀는 자신을 지우는 데서 오는 괴로움까지도 바로 지워버렸다. 가끔은 스스로에게 원망도 샀다. ‘대체 나는 어디 있어?’라고 물으면 우는 수밖에 없었다. 다 울면 지쳐서 잠이 들었다. 한참 후에 깨어나도 스스로를 보듬을 여건은 주어지지 않았다.

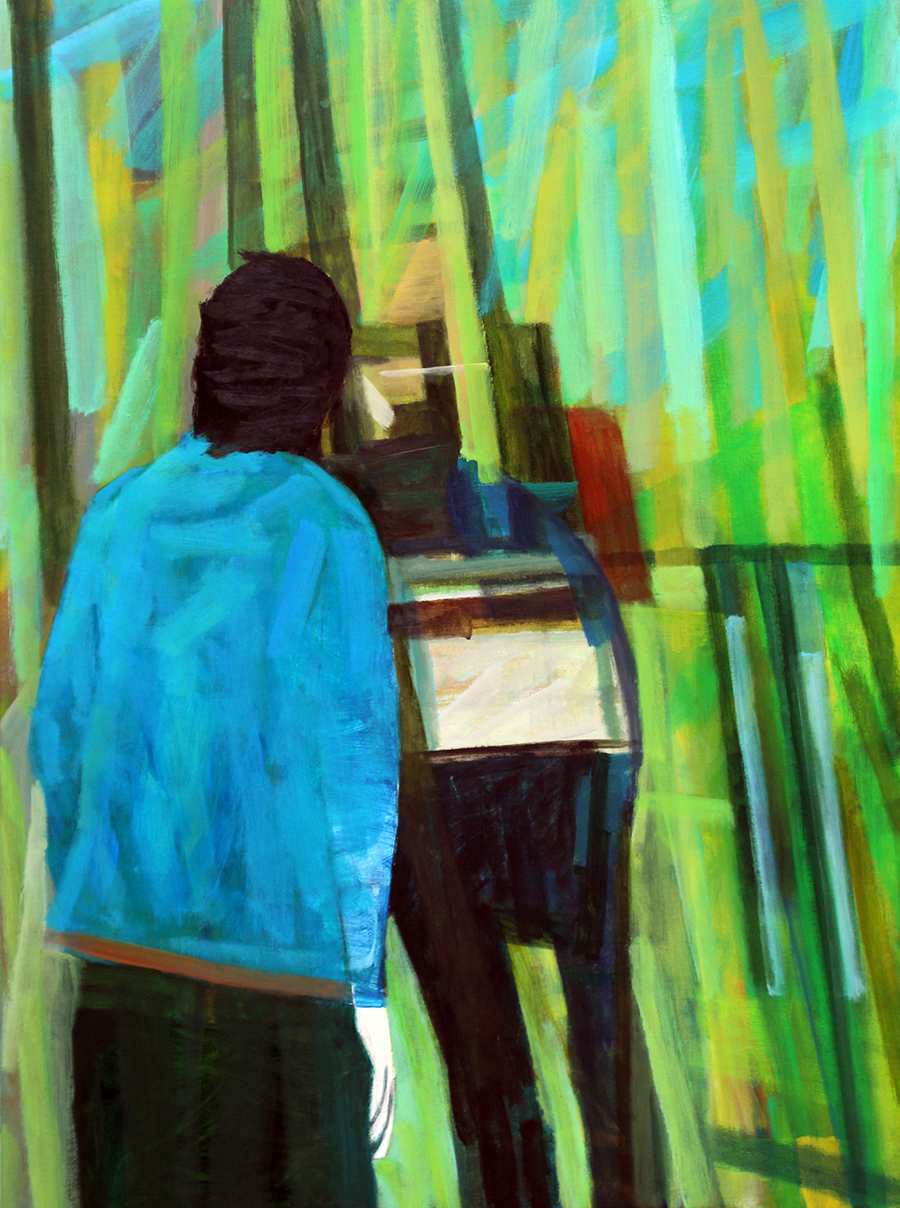

중심은 없다 V_193.9x130.3cm_acrylic colors on canvas_2022

매일 싸움에 시달리는 사람처럼 긴장을 늦출 수가 없었다. 긴장에서 벗어나기 위해서는 사지를 써서 달려야만 했다. 좁은 길을 아무 생각 없이 달리다 보면 오르막에 있는 집에 도착했다. 교회가 있고, 버스정류장이 있는 친숙한 풍경은 그녀의 속도 안에서 희미해졌다. 어색함이 그녀를 괴롭히면 빨리 감기 하듯 골목을 내달렸다. 달리고 나면 그래도 조금은 편안함을 느낄 수 있었다. 작가는 자신의 방식대로 중심을 만들어 그것을 추구하면서 살아야 한다고 믿었다. 그렇게 해야만 한다는 믿음은 더 강한 중심을 만들었다. 중심에 두고, 중심을 찾으며, 중심에서 기대어 벗어나려 하지 않던 몸은 살고 싶어서 달렸다. 얼마나 달렸을까 숨을 고르며 두리번거렸다. 중심을 찾으려고.

그녀는 빠르게 흐르는 차가운 공기 중에서 뜨겁고 물컹한 자신을 발견했다. 인간의 가장 큰 딜레마는 스스로 자신을 볼 수 없다는 데 있지 않을까. 자신을 보려는 의지로만 은혜받을 수 있는 것 아닐까. 나를 찾기 위해서 소리 지르고, 가까운 이와 싸우고, 빠져나올 수 없을 것만 같은 슬픔에 빠졌다가, 허무한 광란을 즐기기도 하고, 술에 전복당하기도 하고, 많은 사람을 만나고 다음날 후회하는 무수한 시간을 내달리는 게 아닐까. 작품 〈중심은 없다 V〉 속 인물은 굵은 터치로 표현된 흐트러진 세상 사이를 가만히 들여다보고 있다. 무얼, 보고 있을까. 아니, 누굴, 보고 있을까. 작가의 페르소나는 외부의 나와 내부의 나를 가르고 중심을 찾는 듯 보인다. ‘도대체 나는 어디에 있는 걸까.’라고 물으면서.

중심은 없다 III_130.3x97cm_acrylic colors on canvas_2022

류승옥의 지난 화면에서는 양식을 만들어야 한다는 의무감에 충실했던 일러스트레이터로서 작가의 오랜 작업 습관이 드러난다. 작가는 이번 전시를 준비하면서 마주했던 질문들로 하여금 주제적인 전환을 이루었다. 그와 동시에 양식에 대한 압박에서도 벗어난 듯 보인다. 작가는 자신을 얽매던 회화 표면에 대한 지나친 탐구도 내던져 버렸다. 손이 가는 대로 스스로를 내버려 둘 수 있는 여유가 생겼다. 먼저 화면에 효과를 만들고 중요하다고 생각하는 가치를 부여하던 메커니즘도 버거운 정도의 자기검열도 신작 몇 점에서는 찾기 어렵다. 소리를 내지 않던 내면을 불러와서 그린 그림을 보니, 그녀답지 않을 것만 같던 화면이 오히려 그녀 같아 보인다. 작가는 이번 전시를 준비하면서 줄곧 ‘편안해지는 나’를 생각했다고 말했다. 작업이 마음에 들지 않으면 작업과 거리를 두기도 하고 그러다가 단 며칠 동안 폭주하기도 했다고 한다. 전시를 준비하는 기간은 스스로에게 편안한 상태로 가는 방법을 찾는 길이었고, 다행히도 그녀는 화면과 거울 앞에 서서 자신의 모습을 발견했다.

타인을 자기 앞에 먼저 세울 줄 아는 그녀가 그림을 그리는 사람이라 얼마나 다행인지 모른다. 적어도 그림에서는 색과 빛을 마음 가는 대로 놓을 수 있으니까. ‘중심은 없다’라는 작가의 통찰은 그녀의 지난 시간을 모두 담고 있다. 삶과 작업에서 중심을 찾고, 중심을 지키고, 중심에 서기 위해 자신을 버려가며 지켜왔지만 애초부터 중심 같은 건 없었다고 선언해 버린 그녀가 여기 있다. 삶의 무게가 감당하기 어렵고, 나를 잃은 것 같고, 내가 누구인지 모르겠고, 그래서 지독하게 혼자인 것만 같을 때, 눈을 감고 몸 안에 심장 박동을 느낀다. 그래요, 맞아요. 당신은 지금 여기에 살아있어요.

중심은 없다 IX_162.2x130.3cm_acrylic colors on canvas_2021-2022

당신은 거리를 걸을 때 침착할 수 있는가?

당신은 거리로 들어설 때 오직 자신의 행동에 집중할 수 있는가?

결심이 선 다음엔 더 이상 다른 결정은 내리지 않을 수 있는가?

더 이상 세세한 구분을 하지 않고 움직임만 생각하며, 더 이상 수평이 아니라 수직을, 인간적인 것이 아니라 유연함만을 생각할 수 있는가?

당신은 무엇이든 할 수 있는가?

피터 한트케 ‘광란질주를 위한 조언’ 중

이지혜

중심은 없다 XIII_83.8x50.0cm_acrylic colors on panel_2022