강한 생명력의 군집_비바람이 몰아쳐도

캔버스에 가까이 다가가니 반짝이 풀이 보였다. 단순해 보이는 도상을 가득 메운 건 용기에서 짜낸 풀의 흔적이었다. 용기가 가득 차 있을 때 풀을 짜내기 위해 엄지와 검지에 주는 힘과, 용기가 비워져 갈 때 손에 들어가는 힘의 차이를 생각한다. 차이가 클 법도 한데 작가는 손에 들어가는 힘의 정도를 화면에 담지 않았다. 쌀알을 새듯 짧은 선을 만들어 올리는 동안 작가는 얼마나 자신의 행위에 집중하고 있었을까. 다소 강박적 이어 보이는 작업과 달리 그녀의 드로잉은 강박으로부터 자유롭다. 이렇게 상반된 방법론이 동시에 존재할 수 있나? 작가는 자신의 창작이 사회에서 배제되는 느낌을 받으며 살았다. 하지만 그녀는 아무 이유 없이 손이 가는 대로 그리고 싶은 충동을 무엇보다 귀하게 여겼다. 학교에서 배우는 작법은 그녀 주변을 맴돌 뿐이었다. 작가는 자신의 작업을 있는 그대로 봐주지 못하는 사회에 대해 푸념하기보다 나름대로 즐길 수 있는 방법을 찾았다. 어떤 제약에도 불구하고 스스로의 방법에 푹 빠질 수 있도록 집중했다. 그리고 그녀는 “사과를 예쁘게 메이크업해 주는” 과정에 애정을 쏟았다.

저장고_아크릴 및 글리터_75.7x90.9cm_2022

다소 강박적인 글리터 글루 작업은 사실 작가에게 일종의 제식이다. 반복하는 행위 자체가 작업을 지속하는 작가에게 안심을 주기 때문이기도 할 것이고, 그 방법이 사람들에게 자신을 조금 더 잘 전달해 준다는 생각 때문이기도 할 것이다. 최근 들어 작가는 양식이 고착화되는데 답답함을 느낀 듯하다. 그에 반해 드로잉을 이야기할 때에 방은겸은 세상 시름을 다 겪어보고 두 번째 생을 막 시작한 어린아이 같다. 자신에게 완전히 몰입할 줄 아는 총기와 천진한 기운이 흘러넘친다. “일부러 그렇게 그린다고 그렇게 되는 게 아니야.”, “망쳐도 예쁘면 괜찮아.”, “모로 가도 서울만 가면 되니까.” 그녀는 반복을 즐기다가도 어느 때가 되면 실수로 망쳐버리는 그리고 그것을 완벽하다 선언할 수 있는 작가다. 이런 선언은 그냥 주어지지 않는다. 작가는 창작이라는 게 “극과 극으로 움직이다 자석의 중간에 오면 나오는 것”이라고 말한다. 낙서 같아 보이는 드로잉도 사실 작가가 만나고 싶은 순간을 마주하기 위해서는 마음을 충분히 다스려야하기 때문이다. “심호흡을 해야 해” 가끔은 망친 게 도움이 돼서 작업의 전화위복이 되는 경우도 있지만, 그렇지 않은 경우에 망쳤다 생각이 들면 모두 가차 없이 버린다고.

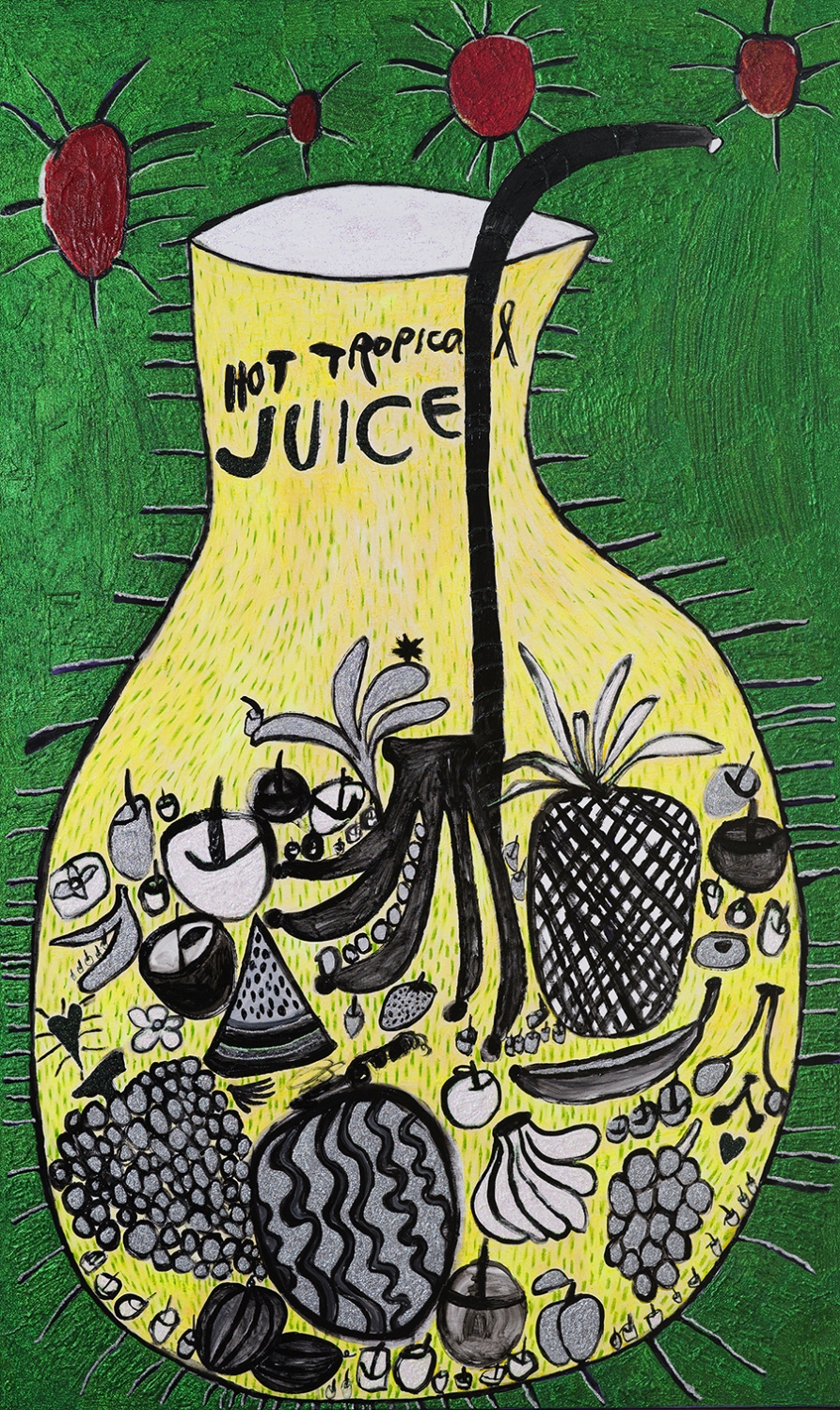

핫 트로피컬 주스_혼합매체_145.5x89.4cm_2022

사과 해 바나나 문_아크릴 및 글리터_60.6x60.6cm_2021

파리 유학시절 작가는 언어장벽과 문화충격으로 한동안 기숙사에 틀어박혀 있었다고 한다. 익숙한 한국에서는 항상 자기 세계에 빠져 있는 아웃사이더로 치부 받았고 파리에서는 독특한 작업 세계를 존중받았지만 사회에서 적응하지 못했다. 기숙사에서 많은 시간을 보내던 작가는 다른 과일보다 빨리 썩지 않기 때문에 사과를 그리기 시작했다. 멀쩡했던 사과가 멍들고 썩으려면 얼마나 오랜 시간 지켜봐야 하는지 아는 사람은 알 것이다. 사과는 매일 다른 모습이었고, 방은겸은 그녀만의 방식으로 사과와 삶을 연결하기 시작했다. 많은 시간이 지난 지금 사과는 이제 그녀에게 단순히 과일이 아닌 언어이자 비언어이고, 세상이자 우주가 되어있다. ‘왜 하필 사과야?’, ‘사과 말고 다른 것은 그려볼 생각을 안 했어?’ 라는 질문은 작가에게 무용하다. ‘굳이 사과가 아닐 필요도 없으니까.’ 사과와의 만남은 우연이었고, 의미를 만들면 만들수록 더 가치 없어지고 변해버릴 테니까. 차라리 ‘나라는 사과는 너에게 어떻게 보여?’라고 묻는 것이 그녀를 자극하지 않을까. 작가는 비비드하고 호방해 보이는 겉모습과 달리 자기 몰입에 의심 없이 심취할 수 있는 순수한 사람이다. 그런 그녀는 자신의 내면을 어떻게 바깥으로 꺼내야 하는지 어려워하는 듯 보였다. 말하는 기술을 연마해서 쓸 만큼 영악하지도 못했고, 물론 그럴 필요도 없었다. 매일 같이 사과를 그리다 보니 사과는 점차 그녀의 언어가 되었고, 그녀가 말하지 못하는 것은 사과가 되었다.

백야_혼합매체_259.1x193.9cm_2022

앙상블_아크릴 및 글리터_27.3x22cm_2022

방은겸의 사과 번역은 그녀가 삶에서 느끼는 감정을 처리하고 기억을 기록하고 마음을 대변하며 성실하게 증식한다. 사과 하나를 그리는 데 얼마나 걸릴까. 작가는 그리는 방법도 펜도 똑같은데 “사과는 그릴 때마다 다 다르다”라고 말한다. 같은 것은 하나도 없고 반복해도 각각의 개성과 색깔과 느낌이 다 다르다는 것이다. 방은겸의 드로잉은 본능적인 작업이기 때문에 섹슈얼하거나 징그러운 기운이 꿈틀댄다. 사과의 꼭지나 털, <백야>에서 보이는 해의 섬광 같은 표현은 무심코 그린 듯 보이지만 매우 자극적이다. 방은겸의 말대로 작가는 만족스러운 결과를 위해 마음을 다스린다. 그녀의 드로잉대로 같은 사과도 없고 같은 사람도 없다. 사람들은 저마다의 우주다. 우주는 곧 생명이고 생명은 성으로부터 기인한다. 작가는 저마다의 우주가 뿜어내는 에너지를 느끼고 싶어 촉을 세우는 전령사 같기도 하다. 우리가 초월적으로 연결되어 있다는 걸 알고 있는 그녀가 경험한 초월적인 에너지를 들려줄 때 사과로 번역해 주겠지만 우리는 그녀의 언어체계를 알 길이 없어도 걱정할 필요가 없다. 눈에서 흘러내리는 눈물은 사과가 되었고 그녀는 아래에 ‘I’m sorry.’라고 적었기 때문이다.

이지혜

BLACK-PINK_아크릴 및 글리터_90.9x72.7cm_2022

RED-HOT_아크릴 및 글리터_90.9x72.7cm_2022

눈과 눈_혼합매체_22.7x15.8cm_2022