김경호

유영 游泳

Apr18 - May1, 2012

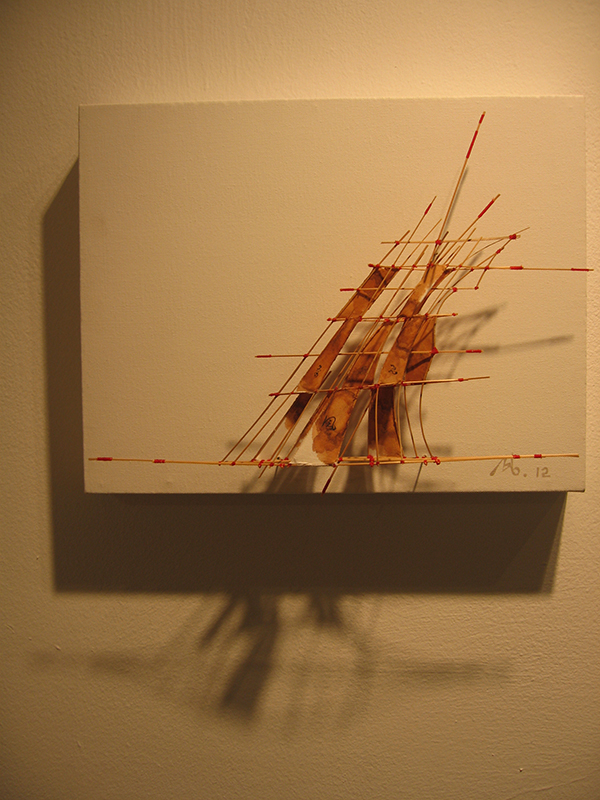

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

예전에 나는 한참동안 풍력발전기를 바라보았다. 허허벌판에 난 풀이라곤 흙색 쭉정이들이 가득한 겨울이었다. 완만한 동산에 올라 저 멀리 빨간불을 깜빡이고 있는 풍력발전기 세대를 몇 시간이고 바라보았다. 어렸을 때는 그 빨간불이 도깨비불이라 생각했다. 언젠가 나를 잡으러 올 거라고, 그래서 착하게 살지 않으면 안 된다고 믿었다. 지금은 그 것이 인간을 위한 인간에 의해 만들어진 기계임을 알고 있다. 그래서 가끔씩 풍력발전기를 볼 때면 나는 사라져버린 어린 시절의 두려움과 기대를 생각한다. 그리고 다시 오지 않을 꿈을 어린 바람개비를 날리면서 떠올린다. 그 시절의 무지가 나를 행복하게 해주었구나 하며.

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

공항에 가면 늘 떨린다. 난다는 기대와 함께 다른 곳으로 갈 수 있다는 기대가 복합적으로 작용하여 심리를 뒤 흔든다. 하지만 비행기 하나만 놓고 보았을 때 우리는 짜증을 내기도 한다. 혹은 냉정한 눈으로 인간이 만든 기계를 의심하기도 한다. 이것은 앞서 말한 풍력발전기를 볼 때와 비슷하다. 반면 바람개비를 볼 때는 어떠한가? 바람개비는 자연이 일으킨 바람에 의해 한없이 속도를 내며 돌아가기도 하고, 내가 일으킨 바람 혹은 가한 힘에 의해 돌았다가 멈추기도 한다. 인간은 바람개비를 통해 바람이 나에게 왔다 갔다는 흔적을 느끼고 더불어 자신이 만든 물건과 대화할 수 있는 가능성을 느낀다. 김경호 작가의 작업은 앞서 설명한 바람개비의 성질에 조금 더 맞닿아 있다.

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

작가는 날개를 만들기 시작한다. 끈질기게 그리고 소박하게. 통 대나무를 어디에서 구해와 껍질을 벗기고 대나무 살을 추출해 낸다. 자잘한 대나무 살을 빨간 실로 묶어 고정시키고 그 묶음들을 서로 다시 묶어 날개형태의 작품을 만들어간다. 작품은 곧 날개일 수도 있지만 시각적으로 날개의 모습을 하고 있을 뿐이지 실용적으로는 쓰임새가 불투명하다. 때문에 작품을 본 사람들은 비공학적인 작품에 다소 실망할 수도 있다. 하지만 김경호 작품의 관람 포인트는 “과연 이 치가 날 수 있느냐 날 수 없느냐?”가 아니다. 작가는 단 한 번도 자신이 만든 비행체와 날개를 이용해 날 생각을 해 본 적이 없다. 누구나 갖고 있는 비행에 대한 긍정적 욕구, 이곳이 아닌 저곳을 꿈꾸며 잠시잠깐 소유하는 자유를 작품 제작에 담아낸다.

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

비행체는 나는 데에는 실패 했지만 부유하는 데에는 성공했다. 실 하나에 의지해 매달려있는 작품은 대나무 소재의 특성상 커 보이는 부피감에 비해 가벼운 무게를 자랑한다. 떠 있는 먼지를 보는 느낌처럼 비행체는 자체의 가벼움으로 공기에 의해 받쳐져있다는 느낌을 준다. 전시장 안쪽에 정박해있는 비행체 가까이로 사람이 지나가면 작품은 사람이 향하는 방향으로 움직인다. 인간이 일으킨 아주 경미한 바람에도 돌아가는 작품은 한번 돌기 시작하면 당분간 제자리 회전을 한다. 스스로 반복회전을 하는 비행체를 보고 있으면 붕 떠있는, 붕붕 떠다니는, 즉 부유하는 혹은 유영하는 느낌을 받는다. 마치 전시장 안이 공기가 없는 지구 밖 우주인 마냥. 작품이 시각적으로 연출된 무게감보다 경량이기 때문에 보는 사람으로 하여금 몽롱한 자유를 느낄 수 있게 한다.

하늘을 날다_대나무, 한지, 실_가변크기_2012

김경호 작가는 막에서 선보인 이번 작업을 끝으로 이만큼 거대한 크기의 비행체는 당분간 제작하지 않겠다 하였다. 비행에 대한 염원, 비행함으로써 느낄 수 있는 간발의 자유, 물체와 인간의 소통을 주제로 작업하는 작가에게 날개와 비행체의 크기는 중요하지 않을 것이다. 이를테면 대형 바람개비와 동일한 시간을 들여 제작한 소형 바람개비가 사람들의 마음을 더 울릴 수 있듯이. ■박세희