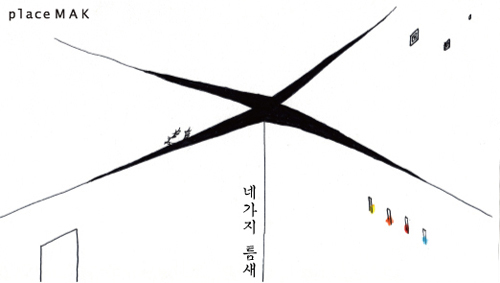

김슬기 | 김영미 | 윤창보 | 정주홍

네가지 틈새

Jun 22 - Jul 5, 2012

Opening Reception 7pm Jun 22

똑똑한 사람은 많지만 똑똑하게 행동하는 사람은 드물다는 사실을 알게 되었을 때 나의 생각과 행동에는 묘한 균열이 갔다. 머리가 좋아도 행동은 개만 못할 수 있고 행동이 아둔하여도 머리는 무척 영민할 수 있다는 사실에 나는 눈이 번쩍 뜨였다. 틈이라는 것은 특성상 같은 재질의 이음새로 공간을 메워도 “안녕하세요. 이곳은 예전에 틈이었습니다.”라고 말하듯 티가 난다. 얼굴의 점도 레이저로 비운 뒤 세포로 채워지면 티가 나듯이. 하물며 사람간의 틈은 어떻고 그 사람들이 각자 만든 물건들 간의 틈새는 어떻게 메울 수 있겠는가?

김영미_O_가변크기_휴지에 기름, 조명_2012

김영미_케니G 색소폰 멜로디_22.5X30.3cm_악보에 기름_2012

김영미 작가가 이번에 전시하는 두 개의 작품에 공통적으로 사용한 재료는 바로 기름이다. 하나는 겹겹이 쌓은 휴지에 다른 하나는 층층이 쌓은 악보에 기름을 혼합하였다. 혼합이라는 단어는 대체로 두 개의 다른 성질을 가진 재료가 화학적으로 섞여 또 다른 성질의 물질이 될 때 사용한다. 하지만 기름은 애초에 무엇과 섞이기보다 무엇을 잠식시킨다. 기름만이 갖고 있는 성향으로 다른 대상을 기름져지게 하는 것이다. 작가는 자신이 선택한 대상 위에 기름을 올려놓고 그 대상이 충분히 기름져질 때 까지 기다렸다. 작가의 작위적인 행위가 배재된 작업 과정, 이것이 작품에 대한 해석의 경로를 더 다양하게 해 줄 것이다.

윤창보_Gee_112x194cm_Blood on Canvas_2012

언뜻 보면 소녀시대의 유행가 Gee가 하얀 바탕 위에 빨간색으로 쓰여 있다. 한없이 달콤한 Gee의 노래가사를 어둡고 기괴하게 표현함으로써 대중가요에 대한 반감을 드러내는 것인가? 생각할 수 있다. 하지만 작가의 의도는 이와 정반대이다. 매일같이 먹는 밥처럼 우리 곁에 온종일 흐르는 음악이 바로 유행가다. 밥이 우리의 세포를 생성하듯 유행가는 우리의 뼈마디에 각인되어 예상치 못한 경로로 후세대에 이어질 것이다. 그렇다면 오랜 시간 추앙받아온 경전 및 고전과 당대의 유행가가 다를 것이 무언가? 사람들은 고전에 더 많은 무게를 싣지만 사실 고전이나 유행가나 우리에게 미치는 영향은 비슷하지 않을까? 라는 것이 작가의 생각이자 물음이다. 세상이 떠안겨준 질문을 또 다른 질문으로 답하는 것은 위험하다. 하지만 가끔은 반문의 형태가 가장 적합한 답일 때가 있다.

정주홍_장삼황녹은 하나에서 겹쌓였네_47X182cm(1폭당)_한지, 삼베, 금박, 옻채색_2012

정주홍 작가는 직업적 특성상 절 주변을 자주 출입한다. 자연스럽게 절 안에서 무언가를 바라고 기도하고 염원하는 사람들을 마주치다보니 세상은 저토록 간절하게 염원하는 사람들의 바람을 기반으로 생성되지 않았을까 생각하게 되었다. 세상이 무언가를 바라는 동식물의 마음으로 구성된 것이라면 그 마음을 다시 받아 살아가는 존재 또한 동식물 즉, 우리일 것이다. 주고받는 나눔의 미학 속에 작가는 비로소 자신의 작품을 다른 사람들에게 환원하는 지점에 와 있다. 예로부터 길조의 상징이던 용을 작업에 매개시켜 천과 종이를 겹겹이 쌓는 방식으로 작품을 제작하였다. 긴 작업의 과정은 작가가 바라는 염원의 과정이며 동시에 세상에 환원하는 돌려줌의 과정이다. 또 다른 누군가가 작가가 생성한 염원 덩어리 위에서 에너지를 받고 잘 살아갈 수 있길 바란다.

김슬기_코바늘에 아가미가 뚫린 물고기가 말했다._가변크기_점토_2012

염원은 바라는 것의 부재에서 생겨난다. 물질적인 욕망 없이 순수하게 바라는 행위도 존재하지만 대부분 사람들은 현실적인 조건이 불안할 때 무언가를 바라고 나아가 욕망하고 세상을 겁탈한다. 김슬기 작가의 작업은 이런 현실적인 부재에서 출발하였다. 작가는 현실세계에서 어떤 대상을 욕망한다. 다르게 표현하면 아름다운 꿈을 꾸는 것이다. 하지만 시간이 지나도 이 욕망은 현실화되지 않고 작가는 비로소 잠을 자다 꾸는 꿈속에서 이루지 못한 꿈의 형상을 본다. 꺾인 날개는 그 자체만으로도 매우 허약해 보인다. 애초에 날 수 없었으며 어떤 식으로도 복구가 불가능한 날개는 이제 현실의 꿈 또는 무의식의 꿈 어디로도 가지 못한 채 이곳에 나약하게 떠 있다.

네 명의 작가는 <네가지 틈새>라는 전시 제목과 같이 서로 간에 메우기 힘든 틈이 있음을 인정하고 그 틈을 인위적이지 않은 형태로 보여주자는데 동의하였다. 전시된 작품들 사이에는 육안으로 구분 가능한 간격이 존재하며 그 틈새로 관객들은 자신의 몸을 끼었다 뺐다 해볼 수 있을 것이다. ■박세희